“Esto nos hace pensar que al hablar entregamos al oyente un paquetito con lo que queremos decirle, igual que un corredor entrega el testigo al corredor siguiente. Esto es falso y peligroso. Lo que voy a defender es que el habla es ante todo un sistema de inducciones y seducciones.” La selva del lenguaje,José Antonio Marina, 1998

“Acerquémonos al fuego, de modo que podamos ver qué decimos”. Etnia Bubi, Fernando Poo, (Recogido por Ogden y Richards, 1923)

El mito de la objetividad —ilusión y trampa a la vez— ha infectado igualmente la lengua, algo que ha afectado directamente a la percepción del lenguaje y la comunicación verbal, entendidos y presentados de modo simplista, restringido y, finalmente, engañoso. Así, y de acuerdo con una concepción unívoca i aditiva del significado lingüístico, que da por hecho aunque no se reconoce abiertamente que el significado literal, gramatical o proposicional agota la significación, se ha perpetrado la retórica objetivista de la literalidad, recurso habitual de la estrategia de la credibilidad o fiabilidad informativas. No es una maniobra muy nueva esto de recurrir a la cita literal para apuñalar a traición al autor y sobre todo al sentido, todo lo contrario, es tan vieja como la política y la información, y por ejemplo, así lo delataba el lingüista sueco Bertil Malmberg en un libro publicado cuando aquí hacía casi 30 años que en lugar de elecciones teníamos la paz de Franco por la gracia de Dios:

“Un truco habitual en época de elecciones, cuando se trata de conseguir votos, es citar trozos de los discursos o de los escritos de la oposición. El señor Fulano de Tal dijo el otro día en el Parlamento tal cosa —lo cual puede ser inexacto si no se cita todo el contexto, y esto raramente se hace—. En efecto, un enunciado aislado de su contexto nunca posee exactamente el mismo contenido que cuando se capta como un todo, es decir, no produce la misma impresión ni despierta las mismas asociaciones o representaciones en el oyente. Con una pizca de habilidad resulta fácil imputar a otro una opinión contraria a la que el interesado quería expresar en realidad, sin dejar por ello de basarse exclusivamente en citas ‘auténticas’ como única prueba” (Malmberg, 1966: 113).

La literalidad se convierte entonces en sinónimo y garantía de objetividad, porque nos persuade de que el emisor, la periodista en nuestro caso, es un simple transmisor de la información, sin intención alguna, bueno, sí, sólo una, la de informar con objetividad. Según este disparate, la comunicación humana se limita a la transmisión de mensajes, de significado invariable en cada caso, objetivo pues, entre un hablante y un oyente. La pandemia objetivista contamina toda experiencia humana y, como en un círculo vicioso, considera que hay una realidad objetiva y una lengua en correspondencia objetiva, o sea, que las palabras tienen significados fijos que se ajustan a la realidad objetiva, de modo que para alcanzar la verdad basta con ajustar las palabras al mundo, que el mundo ya se ajustará a las palabras. Todo ello no es más que una falacia —petitio principii—, porque la objetividad de la realidad y la objetividad de la lengua se alimentan, se legitiman y se necesitan la una a la otra, con entera reciprocidad. Este delirio objetivista de una buena parte de la lingüística del siglo XX se articula alrededor de la descripción de la lengua como un código, idea que palpita por ejemplo en la concepción de signo lingüístico de Ferdinand de Saussure:

“Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella psíquica […], y si llegamos a llamarla ‘material’ es solamente […] por oposición al otro término de la asociación, el concepto, generalmente más abstracto.

“Llamamos signo a la combinación del concepto [significado] y de la imagen acústica [significante]: pero en el uso corriente este término designa generalmente la imagen acústica sola, por ejemplo una palabra (arbor, etc.). Se olvida que si llamamos signo a arbor no es más que gracias a que conlleva el concepto de ‘árbol’, de tal manera que la idea de la parte sensorial implica la del conjunto” (Saussure, 1916: 128,129).

Es cierto que Saussure critica la reducción de la lengua a “una nomenclatura, esto es, una lista de términos que corresponden a otras tantas cosas” (Saussure, 1916: 127), pero asimismo se s sirve de expresiones como por ejemplo ‘sistema de signos’, ‘diccionario’, ‘tesoro’, que perfilan la lengua como un depósito o almacén de signos lingüísticos y al mismo tiempo apuntan una idea simple, equívoca, de código lingüístico. En este sentido, Saussure explica que la lengua es “un tesoro [de signos lingüísticos] depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una misma comunidad” (Saussure, 1916: 57), y teniendo en cuenta que la escritura permite traducir y fijar el ‘tesoro psíquico’ de signos lingüísticos que es la lengua en imágenes visuales constantes, convencionales —letras, palabras—, pues esto, remata Saussure, hace que “un diccionario y una gramática puedan ser su representación fiel” (Saussure, 1916: 59). Si bien es cierto que pocas veces habla de código, no hay duda de que Saussure entiende la lengua (langue) como un código que, además, dice, “el individuo registra pasivamente” (Saussure, 1916: 57), idea que indirectamente desplaza toda actividad lingüística al territorio del habla (parole). De acuerdo con Oswald Ducrot, todo junto significa, en primer lugar, que “el código lingüístico consiste solamente en una multitud de signos aislados (palabras, morfemas), cada uno de los cuales asocia un sonido a un sentido particular”, y en segundo término, que “significantes y significados, en el código lingüístico son puramente estáticos” (Ducrot y Todorov, 1972: 144). Esto mismo es, poco más o menos, lo que critica Lyons cuando escribe que:

“[…] En especial, evitaremos decir, como hacen algunos manuales de lingüística, que la lengua tiende un puente entre el sonido y el significado. Bien es verdad que esta suerte de juicios admite una interpretación más refinada de lo que parece a simple vista. Pero tomada en su apariencia inmediata resulta falaz y filosóficamente tendenciosa, pues induce a pensar que el significado, como el sonido, existe independientemente de la lengua y es homogéneo por naturaleza.

“Desde luego, lo tradicional es concebir así el significado. De acuerdo con una teoría ampliamente aceptada sobre la semántica, los significados son ideas o conceptos que pueden transferirse desde la mente del hablante a la del oyente encarnándose, como si dijéramos, en las formas de una u otra lengua” (Lyons, 1981: 119).

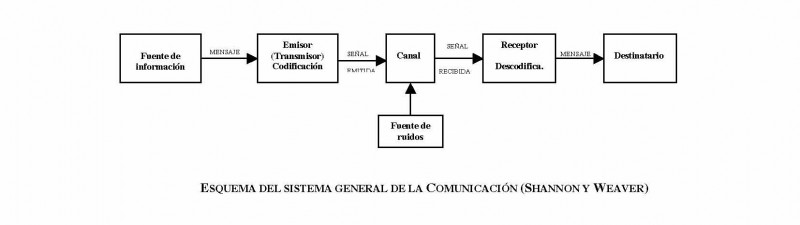

Por otra parte, unos treinta años después de la edición original y póstuma del Cours de linguistique générale (1916), animados por el negocio incipiente pero ambicioso de la telefonía, que buscaba rapidez, eficacia y, claro está, beneficios económicos en la transmisión de información, o de señales informativas, para ser más exactos, los ingenieros de electrónica Norbert Wiener y Claude E. Shannon ideaban una teoría matemática de la comunicación, condensada en la célebre ecuación de la información derivada de la fórmula de la entropía y representada por ese esquema de un sistema general de comunicación —Emisor, Transmisor, Canal, Receptor, Destinatario —que causó furor y fue copiado a discreción, sin ton ni son. La teoría y sobre todo el modelo de comunicación ideado por los ingenieros americanos pronto tendrían una vasta, interminable y fatal influencia en el análisis de la comunicación humana, gracias sobre todo a la óptima conjunción de claridad, simplicidad y simetría que, sin embargo, propagó una idea elemental, ilusoria y finalmente engañosa de la comunicación verbal, reducida a un proceso mecánico de codificación y descodificación equivalentes, reversible como un cambio de moneda sin comisión. Es en este sentido que entiendo, y suscribo, la advertencia de Escandell Vidal, autora de una útil introducción a la pragmática:

“Generalmente solemos dar por sentado que las lenguas naturales funcionan como códigos, es decir, como sistemas que emparejan signos y mensajes de una manera constante: la lengua establece una relación diádica, convencional y arbitraria entre representaciones fonológicas (significantes) y representaciones semánticas (significados). También habitualmente partimos de la base de que, cuando nos comunicamos por medio del lenguaje, lo que hacemos es simplemente codificar información, esto es, elegimos las representaciones fonológicas que corresponden al contenido semántico que deseamos transmitir.

Estas dos ideas —la de que las lenguas son códigos, y la de que comunicarse consiste en codificar y descodificar información—, que gozan de extraordinaria popularidad y difusión, pueden resultar útiles en algunos momentos y para algunos propósitos concretos, pero dibujan sólo un esquema muy simplificado de la comunicación. La realidad se encarga pronto de demostrar que las cosas no son tan sencillas” (Escandell Vidal, 1996: 14-15).

En 1949, meses después de la publicación original de la teoría en la revista de la compañía Bell, Claude Shannon presentaba junto con Warren Weaver la teoría matemática de la comunicación, o teoría de la información a secas, que si en origen se había propuesto sólo como herramienta teórica de análisis y diseño en ingeniería de telecomunicaciones —telefonía, computación y televisión—, enseguida se aplicó al estudio de la comunicación en general y del periodismo y la lingüística en particular, hasta el punto de convertir en clásico el modelo matemático de comunicación y en específicos los términos prestados por la teoría de la información. En este sentido, creo oportuno recordar que desde hace décadas los conceptos de código y mensaje se han usado con frecuencia en paralelo y con plena equivalencia a los términos lengua y habla, y así lo acredita, por ejemplo, la entrada dedicada a código en un diccionario de lingüística publicado a mediados de los 70 bajo la dirección del francés Georges Mounin:

“Código. La oposición saussuriana lengua/habla también puede expresarse por medio de dos términos tomados de la terminología de las telecomunicaciones, por intermedio de la teoría de la comunicación: código y mensaje denotan, en efecto, respectivamente, el sistema convencional de símbolos y de reglas gracias al cual el mensaje puede ser producido y correctamente interpretado y toda unidad de comunicación que utiliza el código” (Mounin, 1971: 38).

Pero la apropiación, no siempre pertinente, de términos, conceptos y modelos de comunicación de la teoría de la información por la lingüística no termina aquí, porque, como apuntaba hace casi cuarenta años otro reconocido estructuralista francés, André Martinet, la transferencia se hizo al por mayor:

“Junto a código y mensaje, términos como codificar, descodificar, emisor, receptor, origen, destino, etc. han adquirido pleno derecho a ser utilizados en lingüística. Emisor, receptor (o fuente y destino) son los equivalentes respectivos de sujeto hablante e interlocutor; codificación (codificar) y descodificación (descodificar) corresponden respectivamente a los procesos de producción e interpretación de los enunciados” (Martinet, 1969: 211).

Enunciada por el matemático Norbert Wiener, investigador del reputado Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), conocido sobre todo como fundador de la cibernética (Wiener, 1948), y formulada por el también matemático Claude Shannon (Shannon, 1948), de los Laboratorios Telefónicos Bell, la ecuación o ley fundamental de la teoría matemática de la comunicación —expresión de la medida de la cantidad de información— se había diseñado para uso específico de ingenieros de telecomunicaciones que trabajaban en la industria telefónica, pero Shannon propuso una definición de información tan abstracta que parecía que la teoría se podía aplicar a todo tipo de información. Y esto es exactamente lo que hizo Warren Weaver, que enseguida trasladó la teoría de Shannon a la comunicación verbal y propuso un esquema del sistema general de la comunicación que desde entonces se ha convertido en un modelo “adoptat entusiàsticament en àmbits que van de la lingüística a la teoria literària, de la psicolingüística a la sociologia, l’antropologia o l’estètica” (Serrano, 1993: 164).

Claro que todo este entusiasmo suscitado por la perfección matemática de la teoría de la información, la fascinante simetría del esquema de la comunicación y, sobre todo, por el deseo de atrapar la naturaleza tan promiscua del lenguaje, aún a costa de simplificarla, también ha tenido su precio, y no es una ganga: propagar una visión simplista y equívoca de la comunicación humana, sobre todo a causa de la confusión entre señal y significado, promovida por la vaguedad, imprecisión o polisemia del término información, y a causa también de la reducción del lenguaje a lengua y, encima, de la lengua a código: dos malentendidos que en conjunto han alimentado la ilusión de que la comunicación verbal es poco menos que un intercambio de signos unívocos, una simple transferencia de significados estables. De acuerdo con esta percepción deficiente del lenguaje, suscitada primero y acreditada luego por la teoría matemática de la comunicación o teoría de la información a secas, la comunicación verbal, o sea, el uso de la lengua para transmitir una información entre un emisor y un destinatario, responde a un elemental esquema que “se compone de una fuente que selecciona un mensaje, el cual es codificado en señales por medio de un transmisor; un receptor decodifica las señales de modo que el destinatario pueda recobrar el mensaje original” (Smith, 1966: 29). El modelo, sin embargo, padece una defecto congénito que lo invalida —simplifica tanto las cosas, que las desfigura—, tal como han denunciado no sólo los promotores de las corrientes diversas de la pragmática, sino también otros autores arraigados en el campo de la lingüística:

“Según un punto de vista ‘espontáneo’, el uso del lenguaje es la utilización de un instrumento (el lenguaje) para la transmisión de un mensaje (una información) entre un emisor (o destinador) y un receptor (o destinatario). El inconveniente de este esquema es que aísla, unos de otros, los términos, como si el mensaje fuera, por ejemplo, una realidad casi material, que pasara así de mano en mano, sin ser alterada en la operación. A los dos extremos intervendrían sólo operaciones de codificación y decodificación puramente mecánicas. El carácter de simplicidad excesiva de este esquema, que lo vuelve en definitiva falso, ha sido puesto en evidencia de diversas maneras: la significación de un enunciado aparece como algo que pone en juego al emisor y al receptor, comprometidos uno y otro, de manera asimétrica, en un trabajo de constitución de esta significación” (Fuchs y Le Goffic, 1975, 125).

De hecho, el mismo Weaver ya advertía con claridad del riesgo de desfigurar la complejidad de la comunicación verbal si no se tenían en cuenta las limitaciones explícitas de la teoría de la información y, sobre todo, el significado estricto del concepto de información en la teoría matemática de la comunicación, restringido a señal electrónica invariable que, todo lo más, sólo puede ser alterada, desvirtuada o neutralizada por las interferencias de alguna fuente de ruidos, algo muy distinto del proceso de interpretación semántica y pragmática que exige la interpretación de los enunciados verbales que, de todos modos y de retruco, también pueden resentirse de la deformaciones de la señal. En este sentido, después de subrayar que en la comunicación humana hay que diferenciar tres niveles de análisis —técnico, semántico, influencial—, después de recordar que la semántica está determinada en última instancia por la interpretación que el receptor hace del significado que el emisor pretende comunicar a través del mensaje —término igualmente ambiguo, equívoco, que oscila entre señal codificada y significado comunicado—, Weaver advierte que no se debe confundir información con significado, o sea, que una cosa es la señal transmitida y otra muy distinta es el significado comunicado mediante esa señal codificada y eficazmente transmitida:

“Ante todo, debemos esclarecer la manera más bien extraña como, en esta teoría, se usa la palabra ‘información’, porque tiene un sentido especial que, entre otras cosas, no debe ser confundido con el significado.

[…]

“El concepto de información desarrollado en esta teoría parece en un principio decepcionante y caprichoso: decepcionante porque nada tiene que ver con el significado, y caprichoso porque no trata de mensajes individuales sino más bien del carácter estadístico de un conjunto global de mensajes y también porque en términos estadísticos las palabras información e incertidumbre aparecen asociadas.

“[…] Una teoría de la comunicación en el campo de la ingeniería es como una muchacha formal y discreta que recibe, para ser despachado, un telegrama en la oficina de correos: si bien no presta atención al significado triste, alegre o embarazoso del mensaje, debe estar preparada para ocuparse con inteligencia de todos los mensajes que lleguen a su escritorio.” (Weaver, 1966: 36, 44-45).

A pesar de las advertencias de Weaver, la confusión entre señal y significado o, como propone Lyons, entre información de señal e información semántica, no es nada rara, todo lo contrario, y explica buena parte de los malentendidos suscitados por la teoría matemática de la comunicación. Es bien cierto que la información de señal y la información semántica interactúan en los procesos de interpretación que constituyen la codificación y la descodificación de los enunciados lingüísticos —una interferencia de la señal puede dificultar o incluso frustrar la comunicación—, pero resulta del todo indispensable no confundirlas:

“La distinción entre estos dos sentidos de ‘información’ (no siempre bien separados en la bibliografía al uso) se basa en la diferencia que hay entre identificar una señal (como si i no sj) e interpretarla a partir del mensaje (pi o pj) que la codifica. Por ejemplo, si las oraciones Pepe es un bobo y Pepe es un lobo se emiten como enunciados hablados (es decir, como señales del canal vocal–auditivo), diferirán acústicamente porque donde una presenta un sonido b, la otra presenta un sonido l. Todas las propiedades físicas de las señales que permiten al receptor identificar un sonido dado como b en vez de l (o cualquier otro sonido potencial) y, en consecuencia, identificar una forma dada como bobo en lugar de lobo (o cualquier otra forma potencial) pueden describirse como información de señal […] En cambio, la ‘información semántica’ se halla más próxima al término ‘información’ en su uso corriente […] Cuando decimos que una señal es informativa damos a entender que transmite una información semántica (o que dice algo) al receptor.

“Lo que se ha cuantificado en la teoría matemática de la comunicación o, como suele llamarse, teoría de la información, es la noción de información de señal” (Lyons, 1977: 41-42).

Esta confusión entre señal y significado, o entre información de señal e información semántica, provocada por la indeterminación, polisemia o ambigüedad —o todo a la vez— del término información, que fluctúa entre la física y la psicología, se explica en parte porque en la comunicación humana la fuente de información y el emisor de un lado, y el receptor y el destinatario del otro lado, se confunden o coinciden en una misma persona, o como explica el mismo Weaver, “cuando yo hablo con usted, mi cerebro es la fuente de información, el suyo el destinatario, mi sistema vocal es el transmisor, y su oído, con el octavo par de nervios craneanos, es el receptor” (Weaver, 1966: 36). O sea, que en el emisor de un lado y el destinatario por el otro concurren y se ajustan la señal y el significado, pero así como la información de señal o señal a secas normalmente se puede transmitir de forma inequívoca, matemática podríamos decir —distinguir que alguien dice barro y no burro, esto no será muy complicado en situaciones ordinarias, fonéticamente resultan fáciles de identificar—, en cambio ya no será tan sencillo que haya una exacta correspondencia entre la información semántica que uno quería comunicar y la que el otro finalmente interpreta, porque eso que llaman descodificación —no de la señal, física, sino del significado, psicológico— no es para nada un mecanismo digamos de convalidación semántica, sino un proceso de (re)construcción o de (re)creación del sentido. Para entendernos, llamar tonto a alguien parece un insulto, pero también puede ser una expresión cariñosa, y a veces tonterías así provocan apasionadas peleas. En fin, que como bien dice Muñoz Martín:

“El missatge […] no es pot enviar; el que s’envia són els senyals, mancats de significat, com a instruccions o símptomes del que volem dir […] És a dir, el significat no es troba en les paraules. No hi ha significat en un llibre, ni idees en una biblioteca. El significat, els conceptes, es troben en les ments dels humans i no en surten mai. Rebre els senyals no equival a poder-ne derivar el significat, perquè per fer això el receptor ha de compartir un context amb l’emissor.

“[…] La comunicació humana no és un procés automàtic, perquè els parlants sabem […] que cal fer un esforç per expressar-nos de manera que ens entenguin i per fer derivar el significat dels enunciats que rebem.” (Muñoz Martín, 1995: 126).

Admitir, como hacen De Beaugrande y Dressler, que el concepto de significado “se emplea para designar la capacidad de una expresión lingüística (o de cualquier otro tipo de signo) para representar y para transmitir conocimientos” (De Beaugrande i Dressler, 1981: 135), esto no significa que las palabras sean una especie de vagonetas que, en fila india, transportan los significados codificados por el emisor hasta que al llegar a su destino, una tras otra, vuelcan la carga de sentido a la olla del receptor. Lejos de esta visión simple y simétrica pero sobre todo deficiente, insensata y pasiva de la comunicación verbal, manifestamos que un texto “contiene información que va mucho más allá del sentido literal de las expresiones que aparecen en la superficie textual”, lo que más o menos equivale a decir que “aun cuando el sentido de las expresiones lingüísticas realice la contribución principal [no siempre, claro], la más obvia y, además, la más accesible a la significación del texto, no obstante, el sentido no monopoliza de manera absoluta [ni mucho menos, diría yo] el significado textual transmitido comunicativamente” (De Beaugrande y Dressler, 1981: 136). De hecho, basta con pensar en las elipsis, los sobreentendidos, los malentendidos, los contrasentidos y las contradicciones que genera a diario la información de actualidad, y también las comunicaciones privadas, claro está, para darse cuenta de que la comunicación verbal se parece poco o nada a una traducción literal que, palabra a palabra y por arte de magia gramatical, confía en obtener una réplica equivalente si no idéntica al original.

La equiparación de la comunicación humana con una simple transmisión de señales explica, en parte, la reducción de la lengua a código, algo que contradice la naturaleza interpretativa de la significación y la comprensión, y en contra del sentido común elemental, pone de manifiesto que “una de las ilusiones generalizadas que persiste en el análisis del lenguaje es la de que entendemos el significado de un mensaje únicamente en función de las palabras y de la estructura de la(s) oración(es) empleada(s) para transmitir ese mensaje” (Brown y Yule, 1983, 275). Al final de todo, la ristra de confusiones trenzadas en torno a la significación ha llevado a creer de rebote que la codificación o la descodificación de una expresión verbal cualquiera es un proceso de asignación mecánica o casi de significados a los signos lingüísticos —lenguaje de autómatas, poco más o menos—, creencia que finalmente viene a legitimar la retórica objetivista de la literalidad, estrategia secular de la credibilidad informativa.

En lugar de esta simple pero impertinente y sobre todo falaz concepción del lenguaje —en primer lugar, restringido al perímetro de la lengua, y luego además asimilado a un código de conversión automática—, proponemos y defendemos una visión dinámica, constructiva, interpretativa de la significación, la comunicación y la comprensión verbales que, de inmediato, pone en evidencia que la reducción del significado a la literalidad de las palabras es además de inapropiada, tramposa. Basta con examinar el uso más ordinario, coloquial—o el más solemne e institucional, lo mismo da— del lenguaje para comprobar que, sobre esto, no hay discusión posible, y que como muy bien explica Escandell Vidal:

“[…] la idea de que la lengua en la comunicación funciona como un código no es adecuada. No hay una correspondencia biunívoca constante entre representaciones fonológicas e interpretaciones. Y, sin embargo —y en contra de lo que pudiera esperarse—, esto no constituye necesariamente un obstáculo para la comunicación. De hecho contamos siempre con la posibilidad de que haya una cierta separación entre lo que se dice (entre los significados literales de las palabras que se pronuncian) y lo que se quiere decir (la intención comunicativa subyacente): por eso hablamos con absoluta naturalidad de leer entre líneas, de la diferencia entre el espíritu y la letra de un texto; o decimos cosas como cuando dije aquello, lo que quería decir en realidad era… Hemos desarrollado complejos mecanismos de inferencia que entran en funcionamiento automáticamente para hacernos recuperar lo que nuestros interlocutores quisieron decir a partir de lo que realmente dijeron.” (Escandell Vidal, 1996: 16).

No hay duda de que los signos lingüísticos tienen un punto de equivocidad o de indefinición finalmente irresoluble que en cierto sentido se puede imputar al signo mismo, en la medida en que, como destaca Lyons, “los hablantes nativos de una lengua no tienen, por lo que sabemos, acceso al significado de las unidades descontextualizadas, o abstractas, del sistema lingüístico que el lingüista denomina oración” (Lyons, 1981: 143), es decir, que las criaturas aprenden los significados de las palabras[1] no en abstracto, sino en situaciones de uso, lo que explica el fracaso a que están condenados los que para aprender una lengua se limitan a memorizar un diccionario y una gramática. Pero más allá de estas evocaciones y connotaciones medio individuales y medio culturales asociadas a los signos lingüísticos, los fenómenos de ambigüedad, de indeterminación, de inestabilidad o de promiscuidad del sentido de las palabras y de las expresiones verbales en general responden sobre todo a la condición polifónica, elíptica, intencional y contextual del lenguaje. Todo el mundo entenderá, por ejemplo, que “a menudo una sonrisa puede establecer la diferencia entre ironía y comprobación banal, en tanto que un guiño puede fijar el sentido de una frase ambigua” (Slama-Cazacu, 1959: 62). Hechos así confirman que el lenguaje y la comunicación verbal no se pueden restringir a la lengua, como si el significado fuera una función exclusiva de las palabras:

“[…] ‘comunicación verbal’, a su vez, en tanto que alude a la comunicación mediante la lengua, parece implicar que los enunciados lingüísticos se componen sólo de palabras, mientras que, como veremos, en la lengua hablada aparece un importante componente no verbal, verdaderamente decisivo.

[…]

“En este sentido, pues, el componente verbal puede considerarse la parte más distintiva, aunque no sea la única, o ni siquiera la más esencial, del comportamiento lingüístico” (Lyons, 1977: 57, 61).

Los componentes no verbales del lenguaje, que pueden determinar el sentido de un enunciado, incluso en contradicción con la información verbal —el caso de la ironía, por ejemplo—, se refieren tanto a los aspectos prosódicos (vocales) que se superponen a la cadena verbal de un enunciado, o sea, el acento y la entonación, como a los signos paralingüísticos que pueden acompañar en paralelo a cualquier enunciado, como por ejemplo resoplidos, (son)risas, tos, gemidos, onomatopeyas… (elementos no verbales vocales), o gestos, miradas, muecas, posturas (elementos no verbales no vocales) y, en definitiva, todo aquello que habitualmente se designa como lenguaje corporal o lenguaje no verbal[2], y que por su potencia y eficacia significante constituyen un aspecto fundamental de la comunicación oral:

“Los enunciados de una lengua natural, se ha de insistir, no son simplemente sucesiones, o cadenas, de formas de palabra. Como ya se ha visto, superpuesto al componente verbal de cualquier enunciado oral (la cadena de palabras de que se compone) hay siempre necesariamente un componente no verbal, que los lingüistas subdividen aún más en un subcomponente prosódico y un subcomponente paralingüístico. […] Estos aspectos no verbales de un enunciado son tan pertinentes para la determinación del significado del enunciado como lo son los significados de las palabras que contiene y su significado gramatical, codificados por el componente verbal.

[…]

“En el habla, la estructura gramatical y la estructura prosódica de los enunciados son en general complementarios [lo mismo podría decirse en relación con los elementos paralingüísticos], se apoyan mutuamente; pero también pueden estar en conflicto evidente [lo mismo podría decirse igualmente en relación con los elementos paralingüísticos]. Por ejemplo, una oración declarativa puede enunciarse irónicamente para expresar una proposición que contradice la proposición que, tomada por su valor facial, pretende expresar (por ejemplo, ¡Éste es un proyecto inteligente!)

“[En situaciones así] la estructura prosódica (y paralingüística) del enunciado resolvería normalmente la aparente contradicción o conflicto” (Lyons, 1995: 60-61, 208-209).

En este punto quizá convendría hacer alguna precisión sobre la dimensión de la noción de paralingüística, sobre todo porque el término mantiene sustanciales variaciones de contenido según el autor: mientras que para unos se refiere solamente a los elementos vocales no lingüísticos, y por lo tanto excluye las muecas, los gestos, las posturas…, o sea, todo lo que en general se considera comunicación no verbal, para otros es sobre todo un sinónimo de los componentes paraverbales y no verbales que dependen de la lengua, la presuponen e intervienen de modo decisivo en la comunicación verbal. Por otro lado, algunos autores adjudican en exclusiva el término paraverbal a los componentes vocales no prosódicos (no lingüísticos, pues, según muchos autores) del lenguaje, que equivaldría a la paralingüística en sentido restringido. Asimismo, también hay discrepancias a la hora de distinguir entre componentes vocales prosódicos, que la mayoría de autores aunque no todos consideran que son de naturaleza lingüística (entonación, intensidad, ritmo), y señales vocales paralingüísticas (calidad de la voz, suspiros, bufidos, tos, sonrisas, risas, llanto, onomatopeyas…). De todos modos, estas controversias y notable lío quedan un tanto al margen de este trabajo.

Aquí adoptaremos la noción de paralingüística en un sentido lato, más bien extenso, que de acuerdo con Lyons incluye tanto a los componentes vocales no verbales, como a los elementos no verbales no vocales o, para simplificar, elementos no verbales a secas. Para entendernos, además de determinadas señales vocales no verbales (suspiros, resoplidos, onomatopeyas, etc.), el término paralingüística también se refiere a “los gestos, expresiones faciales, mirada, etc. que intervienen de un modo fundamental en la comunicación a través de la lengua hablada” (Lyons, 1977: 60-61), bien entendido que las muecas y las miradas, los gestos y las posturas, sólo se consideraran signos paralingüísticos “en la medida en que se integren, determinándola, en la estructura o significado de los enunciados, y sirvan, en fin, para regular el desarrollo de una conversación y las relaciones interpersonales de los interlocutores” (Lyons, 1977: 64). Tomada en un sentido restringido, que incluya sólo los elementos no verbales que dependen de la lengua y la presuponen al mismo tiempo, pienso que la comunicación no verbal se puede asimilar a la paralingüística, y por esto utilizaré los dos términos de forma indistinta. Asimismo, admitiré la equivalencia entre paralingüístico y paraverbal que, en general, representaran a los componentes no verbales (vocales y no vocales) de la comunicación verbal.

De acuerdo con lo anterior, podríamos decir que la comunicación presupone no sólo una competencia lingüística (textual) y una competencia contextual que permite adaptar el lenguaje a las situación, sino también una competencia paralingüística o paraverbal o no verbal, y son estas tres competencias (lingüística, paralingüística y contextual) las que, aunadas y conjugadas, armarán la competencia comunicativa individual, concepto formulado por la etnografía de la comunicación que “intenta, precisamente, dar cuenta de todos los elementos verbales y no verbales que requiere la comunicación humana, así como la forma apropiada de usarlos en situaciones diversas” (Calsamiglia y Tusón, 1999: 42). En resumidas cuentas, entiendo la paralingüística en el mismo sentido largo que le atribuye Kerbrat-Orecchioni cuando al reformular el esquema de la comunicación de Jakobson explica que:

“Il nous semble impossible de dissocier les compétences linguistique et paralinguistique (mimo-gestualité) dans la mesure où, à l’oral du moins, la communication est “multicanale”: pour transmettre les significations, les supports phonématiques et paralinguistiques, qui d’ailleurs s’intersectionnent au niveau des faits prosodiques, se prêtent mutuellement leur concours” (Kerbrat-Orecchioni, 1980: 19).[3]

Que la significación no es ni mucho menos un asunto de las palabras en exclusiva lo demuestra la constatación de que el silencio —un silencio seco, pelado y cortante a través del teléfono, por ejemplo— puede ser tan expresivo y elocuente como las palabras, o incluso más: se necesitarían muchas palabras para traducir según qué silencios. El silencio, pues, un silencio intencionado se entiende, es un texto por omisión, que significa no a través de lo que dice, que no dice nada, sino mediante lo que calla y deja de decir, y que por eso mismo sólo podrá ser resuelto, a menudo a precario, por la interpretación o la especulación. Y si no hablar, es decir, callar, puede ser una poderosa manera de expresarse, del mismo modo “el no-hacer puede ser interpretado como una acción (como un ‘dejar que ocurra’), si nuestro no-hacer es intencional” (Van Dijk, 1978: 88). Que el silencio habla, sobre todo si se le sabe hacer hablar, ya lo decía Luigi Pirandello en les acotaciones escénicas de uno de sus primeros textos, La vida che ti diedi, estrenado en el teatro Quirino de Roma el 12 de octubre de 1923. “Que los actores no teman al silencio, porque a veces el silencio habla más que las palabras, si lo saben hacer hablar”, decía el prodigioso dramaturgo siciliano, premio Nobel de 1934. En un sentido similar se pronunciaba hace casi medio siglo psicolingüista rumana Tatiana Slama-Cazacu:

“[…] incluso el silencio —por sí mismo, aunque no esté acompañado de gestos o de mímica—, cuando es debido a una intención de expresión, se convierte en hecho de lenguaje (por oposición incluso con los momentos del lenguaje hablado).

[…]

“Por las virtualidades infinitas que contiene, por su paradojal plasticidad y por su imponderable, por sus virtudes dramáticas, el silencio puede sugerir todo. El silencio puede pues convertirse en cualquier instante en un hecho de lenguaje” (Slama-Cazacu, 1959: 58 i 59).

Atendiendo al objetivo final anunciado —el análisis de la información de actualidad, desde la condición interpretativa del periodismo—, me parece pertinente destacar que el componente no verbal del lenguaje, es decir, los aspectos prosódicos y paralingüísticos del enunciado, son distintivos y propios de los textos orales, y muy difícilmente se pueden transferir a los textos escritos si no es de una manera aproximada, precaria, imperfecta, mediante los signos de puntuación por un lado y las paráfrasis paralingüísticas o modo de acotaciones por el otro. O dicho con otras palabras, que sólo el componente verbal de un enunciado admite la transferencia literal del texto oral al texto escrito, y es justamente esta trasferencia literal, desnaturalizada podríamos decir, del componente verbal —las palabras, para entendernos— lo que resulta inquietante en la información periodística, porque desgajadas de su contorno prosódico y de su entorno paralingüístico, los dos tan significativos en potencia, las palabras solas pueden desvirtuar y traicionar incluso, por defecto o por exceso, la intención original y el sentido. La información de actualidad recoge a diario un montón de declaraciones orales que, naturalmente, se han expresado con un determinado sentido y una determinada intención que las palabras pueden apuntar y que la catenaria prosódica y paralingüística del discurso podrá confirmar, modificar o desmentir. En tal situación, el periodismo acentúa su condición interpretativa de intermediario que, si primero reconoce o atribuye una intención y un significado contextual a las palabras de un actor cualquiera de la actualidad, luego, en la etapa textual, mediante la información, restituye, disimula, amplifica o esconde esa misma intención y ese mismo sentido interpretados. En este punto preciso, la literalidad es un aliado objetivo de cualquier interés, legítimo o bastardo, da lo mismo. Recuerden, la técnica es una trampa, y que se use para hacer trampas es asunto de tramposos.

[1] Aclaro que la expresión “aprender los significados de las palabras” no deja de ser en sentido estricto una manera simplista, y a fin de cuentas errónea, de referirse al aprendizaje del lenguaje, o una licencia, que en última instancia remiten a esa visión rudimentaria de la lengua reducida a un diccionario y una gramática. De hecho lo que aprendemos durante la infancia no son significados de palabras sino los usos de palabras y expresiones para referir el mundo en contextos determinados, o dicho de otro modo, aprendemos qué palabras y expresiones resultan oportunas y eficaces para comunicar determinados contenidos en determinadas situaciones. O sea, que el aprendizaje del lemguaje es un proceso de orden contextual, y es que no puede ser de otro modo.

[2] Véase, por ejemplo: Fast (1970); Fast y Fast (1979); Davis (1976); Hinde (1972); Knapp (1980).

[3] Igualmente, en otro capítulo en el que examina los elementos que entran en juego a la hora de determinar el sentido global de un enunciado, la lingüista francesa hace referencia a “la totalité du matériel verbal et “paraverbal” constitutif de la séquence énoncive: signifiants lexicaux, syntaxiques, prosodiques et mimo-gestuels” (Kerbrat-Orecchioni, 1980: 206).