Qué quieren que les diga, la verdad, no me gusta esta palabra, porque forma parte de los discursos tajantes, dogmáticos, sectarios, y sobre todo porque no aporta más que más confusión al periodismo, por si no había bastante con los disparates amasados con la martingala de la objetividad. Y sin embargo, la apelación a la verdad en el periodismo como guía y horizonte del periodista surge y resurge sin cesar y, a mi modo de ver, sin pensar y sin razón: sin advertirlo, confunden y mezclan por lo menos dos sentidos muy distintos de verdad –uno absoluto, otro relativo; uno externo, ajeno, otro, interno, propio —, y en vez de aclarar el asunto, lo enturbian aún más. Y, como veremos enseguida, no resulta muy difícil, en primer lugar, librarse de la confusión, y luego resolver ese discurso ético y deontológico del periodismo sin necesidad de apelar a la verdad, y de un modo mucho más limpio y razonable.

Tanto periodistas como teóricos y académicos, tanto asociaciones profesionales como empresas editoras, todos los sectores relacionados con la información se han referido con más o menos convicción y vehemencia a la verdad como razón y objetivo del periodismo. Emparejada con la objetividad, la sustituye al alza, le añade un plus de solemnidad y gravedad pero ni una pizca de luz, todo lo contrario, muy a pesar del tono lapidario: “La primera obligación del periodismo es la verdad”, proclaman Kovach y Rosenstiel en Los elementos del periodismo, aunque ellos mismo advierten, no sé con qué grado de conciencia, de que la verdad es “el primer principio y el más confuso”. En el sentido que ellos le dan, el primer principio, lo dudo, pero el más confuso, seguro: no hace falta más que leerles. En el otro sentido, el único posible, pues claro que es un principio irrenunciable y para nada confuso. Kovach y Rosenstiel, a quienes se les perdonan y publican las tonterías (claro, son americanos) piensan la verdad en términos casi religiosos. No tiene sentido decir que “la primera obligación del periodismo es la verdad”, dando por supuesto que existe algo así como una imagen y una información objetivas del mundo: qué disparate. En cambio tiene todo el sentido del mundo decir que “la primera obligación del periodista es la verdad”, es decir, contar todo lo que sabe y no callar nada que pueda ser relevante en ese asunto: eso sí, claro, se lo exigimos, no solo a las periodistas, a cualquiera, que no nos engañen. Es la distancia que hay entre buscar la verdad y decir la verdad, algo que Kovach y Rosenstiel no acaban de distinguir.

Tanto periodistas como teóricos y académicos, tanto asociaciones profesionales como empresas editoras, todos los sectores relacionados con la información se han referido con más o menos convicción y vehemencia a la verdad como razón y objetivo del periodismo. Emparejada con la objetividad, la sustituye al alza, le añade un plus de solemnidad y gravedad pero ni una pizca de luz, todo lo contrario, muy a pesar del tono lapidario: “La primera obligación del periodismo es la verdad”, proclaman Kovach y Rosenstiel en Los elementos del periodismo, aunque ellos mismo advierten, no sé con qué grado de conciencia, de que la verdad es “el primer principio y el más confuso”. En el sentido que ellos le dan, el primer principio, lo dudo, pero el más confuso, seguro: no hace falta más que leerles. En el otro sentido, el único posible, pues claro que es un principio irrenunciable y para nada confuso. Kovach y Rosenstiel, a quienes se les perdonan y publican las tonterías (claro, son americanos) piensan la verdad en términos casi religiosos. No tiene sentido decir que “la primera obligación del periodismo es la verdad”, dando por supuesto que existe algo así como una imagen y una información objetivas del mundo: qué disparate. En cambio tiene todo el sentido del mundo decir que “la primera obligación del periodista es la verdad”, es decir, contar todo lo que sabe y no callar nada que pueda ser relevante en ese asunto: eso sí, claro, se lo exigimos, no solo a las periodistas, a cualquiera, que no nos engañen. Es la distancia que hay entre buscar la verdad y decir la verdad, algo que Kovach y Rosenstiel no acaban de distinguir.

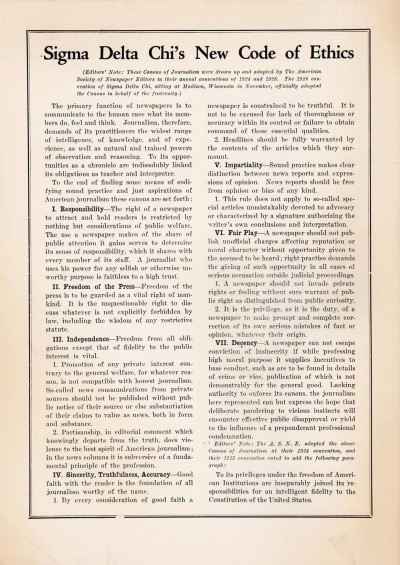

Esa devoción por la verdad en el periodismo occidental arranca a principios del siglo XX, y a medida que pasan los años, lejos de desfallecer, la fe en la verdad crece. Es en 1926 cuando la Asociación Sigma Delta Chi, fundada en 1909 en la DePaw University (Indiana), hacía suyo el código ético aprobado un año antes por la American Society of Newspaper Editors (Sociedad Americana de Editores de Prensa), cuyo cuarto principio, titulado Sincerity, Truthfulness, Accuracy, decía que “la buena fe con el lector es el fundamento de todo periodismo digno de este nombre, y por esta razón cualquier periódico está obligado ser veraz”, o “a decir la verdad”, depende de cómo traduzcamos. (Good faith with the reader is the fundation of all journalism worthy of the name. 1. By every consideration of good faith a newspaper is constrained to be truthful).

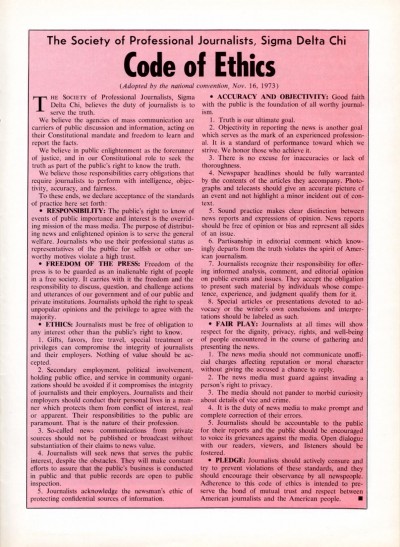

En su ya centenaria historia, la Sigma, Delta, Chi, que en 1988 pasó a llamarse Society of Professional Journalists (Sociedad de Periodistas Profesionales), aunque también incluye a profesores y estudiantes de periodismo, ha renovado y revisado en diversos momentos su Código Ético, y en cada ocasión ha levantado con evidente entusiasmo la bandera de la verdad. Así, el código aprobado en 1973, que en apariencia recuerda al original, proclama ya en el primer párrafo que la SPJ cree que “el objetivo de los periodistas es servir a la verdad” (believes the duty of journalists is to serve the truth). Y por si no había quedado claro, luego, en el punto cuatro, que ahora se titula Accuracy and Objectivity, recuerda que “la verdad es nuestro objetivo fundamental” (Truth is our ultimate goal).

En su ya centenaria historia, la Sigma, Delta, Chi, que en 1988 pasó a llamarse Society of Professional Journalists (Sociedad de Periodistas Profesionales), aunque también incluye a profesores y estudiantes de periodismo, ha renovado y revisado en diversos momentos su Código Ético, y en cada ocasión ha levantado con evidente entusiasmo la bandera de la verdad. Así, el código aprobado en 1973, que en apariencia recuerda al original, proclama ya en el primer párrafo que la SPJ cree que “el objetivo de los periodistas es servir a la verdad” (believes the duty of journalists is to serve the truth). Y por si no había quedado claro, luego, en el punto cuatro, que ahora se titula Accuracy and Objectivity, recuerda que “la verdad es nuestro objetivo fundamental” (Truth is our ultimate goal).

Si se lee todo el texto de este nuevo código ético de la SPJ, uno puede apreciar las raíces de los equívocos y la consiguiente confusión en torno a la verdad, que se debate entre el concepto abstracto, de orden religioso o filosófico, y esa idea ordinaria de verdad que se relaciona con no mentir y también con saber aquello que otros quizá pretenden ocultar mediante su silencio, sus evasivas o mintiendo. Es en este sentido que entiendo la verdad a la que remite en el preámbulo: “Creemos en la ilustración pública como precursor de la justicia, y en nuestra función constitucional de buscar la verdad en el marco del derecho de las personas a saber la verdad” (We believe in public enlightenment as the forerunner of justice, ad in our Constitucional role to seek the truth as part of the public’s rigth to know the truth). Se empieza con la verdad relativa, concreta, subjetiva, y se termina con la Verdad objetiva, exclusiva y excluyente.

En el código ético vigente de la SPJ, aprobado en 1996, y tras un preámbulo semejante al de 1973, que proclama la función social y constitucional de los medios, la verdad aparece ya en el título del primer principio: “Busque la verdad y repórtela” (Seek Truth and report it). Aunque en honor a la verdad hay que decir que la palabra sólo se usa como estandarte, porque luego, cuando se exponen en docena y media de puntos los deberes de los periodistas en su búsqueda de la verdad (seeking truth), el código de la SPJ dice cosas tan sensatas como estas: “Comprobar la exactitud de la información de todas las fuentes y cuidarse del error. Identificar las fuentes siempre que sea factible. El público tiene derecho a toda la información posible sobre el crédito de las fuentes. Cuestionar siempre los motivos de las fuentes antes de prometer anonimato. Evitar los estereotipos de raza, sexo, edad, religión, grupo étnico, procedencia geográfica, orientación sexual, incapacidad, apariencia física o condición social. Dar voz a los que no la tienen; las fuentes oficiales y las extraoficiales pueden ser igualmente válidas”. Nada que objetar, todo lo contrario. El problema es que algunos solo leen el titular y apenas ven nada más que la bandera. Y además, ¿hacía falta apelar a la verdad, o simplemente se les pegó el discurso de tanta iglesia y tanta religión en la política, en la familia, en la escuela?

En España, se copió mal y se entendió peor ese código de la Sigma Delta Chi de 1973 que, más allá de proclamar su fe en la verdad, exponía criterios muy acertados y precisos sobre el ejercicio del periodismo. Lo copió mal, por ejemplo, un tal Porfirio Barroso Asenjo, profesor de Ética y Deontología Periodística, que en 1980 redactó un Proyecto de Código de Ética Profesional del Periodista de 37 puntos, el primero de los cuales proclamaba con una voz de canónigo y una solemnidad de púlpito que “la primera y principal obligación de todo periodista es el servicio a la verdad de la forma más objetiva y exacta posible, en virtud del derecho natural que el público tiene a conocerla”. Lo que no sé si detallaba el catecismo de Barroso es a qué verdad había que apuntarse. Aunque, de hecho, tampoco hacía falta.

En menos de un mes en 2012, El País publicó dos artículos de dos reconocidas periodistas que, con los mismos términos y con razones calcadas, hacían una defensa vehemente del periodismo y de lo que, indistintamente, ambas llaman la verdad en el periodismo, los hechos o la verdad de los hechos. A mi modo de entender, tanto el texto de Milagros Pérez-Oliva, Adiós, y mucha suerte, con el que cerraba su etapa como Defensora del Lector en febrero de 2012, como el discurso de Soledad Gallego-Díaz, Si te van a matar, no te suicides, con el que inauguraba el 26º curso de la Escuela de Periodismo El País-UAM, el 15 de marzo de 2012, persisten en la misma clase de vaguedad y confusión entre la verdad subjetiva, que se contrapone a mentir, y la verdad digamos objetiva, externa, entendida como una especie de conocimiento superior e incontestable de la realidad. En ambos textos se hace evidente la ambigüedad del término, la impropiedad de un concepto, la verdad, tan incierto como innecesario. Pero al mismo tiempo, casi sin darse cuenta, apuntan el camino para resolver este viejo embrollo: cuando contraponen verdad y mentira, decir la verdad y mentir. Y en este sentido, me sorprende que, ni Pérez-Oliva ni Gallego-Díaz se refieran en ningún momento ni a engañar ni engaño, que me parecen cuestiones clave para elaborar el mapa final de palabras y conceptos que pueda aclarar, de una vez por todas, este maldito asunto de la verdad. Veámoslo.

En su carta de despedida, Pérez-Oliva denuncia que “una visión cínica del periodismo sostiene que la verdad no existe”. Imagino a quien y a qué se refiere. Y lamenta que los periodistas “hemos sido negligentes al descuidar la defensa de la verdad”, porque, asegura, “la verdad, en periodismo, existe”. Parece claro que en este fragmento, la periodista se refiere a una verdad externa, a un conocimiento digamos objetivo, ilimitado y sin discusión del mundo. O dicho en otras palabras, que no se refiere a esa verdad subjetiva a la que aludimos cuando decimos que alguien miente, porque uno miente en relación a lo que sabe, más allá de si lo que sabe es cierto o es falso. De inmediato, para que quede claro de qué habla, Pérez-Oliva añade que “al menos existe la verdad de los hechos, la verdad factual”, o sea, concluye, “aquello que es cierto y es comprobable”.

Si lo entiendo bien, la verdad se refiere y se limita a todo lo que es cierto y comprobable. Y la pregunta que hay que hacerse enseguida es: ¿Y qué tipo de información puede ser cierta y comprobable? La verdad, muy pocas cosas. Si me he tomado un par de cervezas, esto debe ser un dato cierto y en alguna medida también comprobable; pero que yo esté o no esté bebido, esto será seguro discutible y discutido, a no ser que convengamos que a cierto nivel de alcohol en sangre uno está, a efectos legales, bebido o incapacitado para conducir. Volveremos sobre esto. Y además, si según el razonamiento de la periodista, la verdad finalmente se refiere a aquello y solo aquello que puede ser cierto, si la idea de verdad no va más allá de la idea de certeza, entonces o bien postulamos desde el principio la igualdad de los términos, o erradicamos por innecesaria y pretenciosa la palabrota y nos quedamos con la certeza de lo cierto y ya está.

Queda claro que en el párrafo precedente Pérez-Oliva habla de la verdad como algo independiente y ajeno al individuo, que existe por ella misma, y a la cual se puede acceder mediante un supuesto conocimiento objetivo del mundo al que, según ella, el periodista puede y debe aspirar. Y en la medida que esta verdad es inmune al sujeto, ajena al observador, que no puede aspirar a nada que no sea reconocerla y constatarla, el asunto del periodismo se asemeja a una revelación no se sabe bien ni por quién ni por medio de qué gracia.

Pero es que apenas tres líneas después de hablar de la verdad en este sentido de acceso directo a la pura realidad, Pérez-Oliva advierte que “la falsa neutralidad del periodismo de versiones otorga las mismas oportunidades a quien dice la verdad que a quien miente”. Dejando de lado que niego la mayor, aquí la verdad se refiere a otra cosa: a si el que habla se ajusta a lo que sabe, sea cierto o no, o si miente, es decir, si dice algo que sabe falso. Falso en relación a lo que él supone cierto, o verdad, que diría Pérez-Oliva. Aquí la verdad es un asunto relativo, subjetivo, porque uno dice la verdad o miente en relación a lo que sabe, nunca en relación a lo que desconoce y quizá debería saber. Y esto sí que es exigible, inexcusable y concreto: el periodista no debe mentir, eso está claro; y además de no mentir, debe decir todo lo que sabe, no debe callar u ocultar información relevante, significativa. Ninguna. Y si lo hace, es un tramposo.

Y en relación a esa otra verdad que la periodista equipara a certeza, avanzo: pues claro que en la medida que la información puede ser cierta, debe ser cierta, porque si no, o es un error, fruto de la incompetencia, de la desidia, de la negligencia, o es una mentira, que es asunto de maldad y mala intención. Que la información sea cierta en la medida que puede ser cierta es inexcusable, pero la certeza no es garantía de casi nada y puede ser coartada de casi todo: con información cierta resulta bastante fácil engañar. Desengaño mayúsculo, pues, porque esa verdad que tanto aprecian las dos periodistas, y que Pérez-Oliva asimila a certeza, ciertamente que es una condición sine qua non del periodismo, pero en eso se queda, en un mínimo irrenunciable que se agota en sí mismo: que los datos de cualquier información sean ciertos solo garantiza eso, la certeza de los datos, y nada más.

En la conferencia antes referida, la que fue directora adjunta y también defensora del lector de El País, Soledad Gallego-Díaz, argumenta más o menos lo mismo que Pérez-Oliva: “Quieren convencernos de que no existe la verdad. Pero existe, claro que existe. No se trata de verdades filosóficas, ni religiosas, ni judiciales, sino de la verdad relacionada con los hechos”. Luego, para ilustrar su visión del periodismo y la verdad, relata la historia de la reportera americana Marie Colvin que había muerto en Homs tres semanas antes mientras cubría la masacre del régimen de Bachar el Asad sobre la población civil. “Ella trabajaba con unas reglas y ella buscaba la verdad de los hechos. Indagaba la verdad de los hechos”, resume Gallego-Díaz, con unos términos muy parecidos a los de su compañera Pérez-Oliva. Entiendo, claro, el sentido de lo que dice y, sobre todo, de lo que quiere decir, pero si ya me parece temerario hablar de hechos como si fueran una cosa natural y autónoma que nos limitamos a constatar y a reportar como una evidencia, olvidando que no son fragmentos objetivos de realidad, ajenos al observador, sino construcciones de nuestra percepción, pues si dar por hecho que los hechos existen por sí solos ya me parece arriesgado, asociados a la verdad todavía resulta más inquietante la expresión, por inaccesible e ilusoria. A no ser que la verdad de los hechos se reduzca a los datos que sustentan los hechos.

Párrafos antes de recordar la trayectoria ejemplar de Colvin, Gallego-Díaz advierte que el periodismo tiene sus reglas, y para expresarlas remite a Kovach y Rosenstiel y a su ya clásico casi decálogo de principios que empieza exactamente así: “La primera obligación de un periodista es la verdad”. Un mal principio, la verdad, si tenemos en cuenta que ellos mismos añaden: “En esto hay unanimidad absoluta y una gran confusión: todos estamos de acuerdo en que los periodistas deben contar la verdad. Al mismo tiempo, sin embargo, todos estamos confusos: ¿qué es ‘la verdad’?” Lo dicho, un mal principio, porque si tanta confusión hay, y en esto estoy de acuerdo, entonces, ¿alguien puede explicarme en qué hay unanimidad? Supongo que en la confusión. Y la confusión obedece a lo mismo de siempre: en ese fragmento citado, Kovach y Rosenstiel aluden en primer término a una idea de verdad, que equivaldría a no mentir (y a no engañar, añado yo), y que no tiene nada que ver con el concepto de verdad que aparece en último término entre interrogantes.

Luego, en un recorrido paralelo al de su compañera, Gallego-Díaz delimita la verdad en oposición a la mentira y recuerda que Albert Camus recomendaba “no mentir y saber confesar lo que se ignora”. Y esto ya vuelve a estar claro, claro está, que no hay que mentir, en relación solo con lo que sabemos, no con lo que desconocemos, porque es imposible y además no puede ser, y en este sentido, no solo debemos reconocer nuestra ignorancia, sino que hemos de combatirla con humildad y diligencia.

Por su parte, el capítulo que Kovach y Rosenstiel dedican a la verdad en el periodismo en Los elementos del periodismo me parece un despropósito: no entiendo como escriben lo que es escriben y se quedan tan panchos. Tras levantar la bandera de la verdad como enseña del periodismo, una y otra vez reconocen que la idea de verdad es una fuente continua de confusión: “Así pues, ¿qué significa ese compromiso del periodista con la verdad? Normalmente todos los esfuerzos efectuados en seminarios o en ensayos filosóficos por responder a esta cuestión nos dejan confundidos”. Y además, aseguran, “los propios periodistas nunca han sido muy claros cuando se refieren a la verdad”. Entonces, ¿no sería mejor abandonar el camino de la verdad, por confuso? Pues no, porque, y cito de nuevo a los dos expertos en confusión, “pese a todo, apenas hay dudas de que los propios periodistas nos creemos comprometidos con la búsqueda de la verdad”. ¿Cómo puede uno, aunque sea norteamericano, comprometerse con algo que es, así lo reconocen, tan confuso? Y se te comprometes con algo que es a todos luces confuso, ¿a qué te comprometes exactamente? Me pierdo. ¿Y si en vez de verdad probáramos con otros términos, por ejemplo, no sé, comprometidos con saber, con verificar datos, con contrastar versiones, con documentarnos e investigar asuntos, con comprobar fuentes, con desvelar lo que otros intentan ocultar y con denunciarlo, etcétera?

Intentando resolver el lío, Kovach y Rosenstiel precisan que lo que busca el periodismo no es “la verdad en un sentido absoluto o filosófico”, sino que su objetivo es lo que llaman “una forma práctica o funcional de verdad”. Si no sabemos qué es la verdad, ¿cómo vamos a saber qué es la verdad funcional? Funcional, ¿para quién? ¿Para la sociedad, quizás, como si fuera una voz homogénea y unívoca? Si así fuera, cada medio y cada periodista debería entonces decidir, de acuerdo con sus principios, con sus valores y expectativas, de acuerdo con su idea de justicia social, de acuerdo, en fin, con su modo de ver y pensar el mundo, cual es esta verdad funcional a la que se debe, y de acuerdo con sus convicciones, cada cual llegaría a su verdad. ¿Y para que nos sirve, entonces, el concepto de verdad como guía y garantía de la bondad del periodismo si luego nos vamos a encontrar con tantas verdades como medios? Para nada, porque no permite identificar ni verificar nada, porque ni tan siquiera sabemos a qué se refiere. Excepción hecha, claro está, de esa verdad que tanto Gallego-Díaz como Pérez-Oliva contraponen a mentir, es decir: el que falta a la verdad porque niega lo que sabe cierto, o declara cierto lo que sabe falso. La verdad y la mentira en este caso son un asunto de actitud, de voluntad, de intención, que compromete la honestidad del sujeto.

En su libro, Kovach y Rosenstiel caen en esta misma confusión entre lo que he llamado verdad subjetiva, opuesta a mentira, y verdad objetiva, inapelable. Al abrir el apartado dedicado a la verdad —el primer principio y el más confuso, dicen—, cuentan el conocido asunto de Los papeles del Pentágono que el New York Times y el Washington Post publicaron en 1971 gracias a que un honesto analista del departamento de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Daniel Ellsberg, “El hombre más peligroso de América”, según dijo Kissinger, los sustrajo, poco a poco, los fotocopió —uno a uno, más de 7000 folios— y los puso en manos de esos y otros periódicos jugándose el pellejo. Los llamados papeles del Pentágono ponían al descubierto las mentiras sistemáticas de Estados Unidos sobre la guerra Vietnam, sobre todo durante los mandatos de John F. Kennedy (1961-1963) y Lyndon B. Johnson (1963-1969). Kovacs y Rosenstiel, que recuerdan este asunto para introducir el tema de la verdad, citan una reflexión de Ben Bradlee, director del Washington en esa época, que aclaran perfectamente a qué se refiere cuando habla de la verdad: “¿Qué habría ocurrido si hubiéramos sabido la verdad en 1963 y no en 1971?” En otras palabras, qué habría ocurrido si alguien hubiera descubierto y denunciado las trampas de la administración americana, si alguien hubiera demostrado que tanto el secretario de defensa, Robert McNamara, como el presidente Lyndon Johnson, mentían, a sabiendas, o sea, que sabían que lo que decían no era verdad, sabían que era mentira, falso. Esta verdad es fácil de entender y aceptar, y se limita a confrontar lo que uno dice con lo que sabe. El problema entonces, como en el caso de Los papeles del Pentágono, es llegar a saber lo que alguien sabe para poder determinar si dice la verdad, si miente o si oculta datos relevantes.

El problema con la verdad en el periodismo surge de inmediato porque, tras referirse a esta verdad subjetiva contrapuesta al mentir e incluso a callar, Kovacs y Rosenstiel introducen otro tipo de verdad, como si fuera la misma cosa, al proclamar que “la primera obligación del periodismo es la verdad”, que no es lo mismo que decir que “la primera obligación del periodista es decir la verdad”, o sea, que no puede mentir: ¡faltaría más¡ Y así renace el lío de verdad en el periodismo o del periodismo que ahora intentamos desenredar.

Punto uno. Hay una verdad que he llamado subjetiva en la medida que se refiere a la voluntad y al compromiso de cualquier sujeto a decir lo que sabe —decir verdad— y a no mentir, es decir, a no negar lo que sabe cierto, y a no declarar como cierto lo que sabe falso. Y en este sentido, no solo creo “en la importancia de contar la verdad”, como dicen Kovach y Rosenstiel, sino que contar la verdad me parece un principio no negociable: contar todo lo que uno sabe y no ocultar nada que sea significativo y relevante, que sería el principio básico de la honestidad profesional. Del mismo modo que decimos que alguien miente, decimos que alguien dice la verdad: la cuestión es si lo que decimos —como periodistas o como personas, es lo mismo— se ajusta a lo que sabemos o no, por lo que decimos y también por lo que callamos.

Punto dos. La otra es una verdad abstracta, como una visión clarividente, auténtica e infalible del mundo, que según Kovach, Rosenstiel y compañía es nuestra razón de ser aunque no sepamos ni qué es, ni cómo se alcanza, ni como se reconoce, ni nada. Un mito, o una insensatez. Buscar la verdad así, como quien busca a Dios, pues, me parece una expresión hueca, sin sentido, vacía, a no ser que por buscar la verdad se entienda descubrir, desvelar la verdad que otros ocultan, o sea, sus mentiras: exactamente el ejemplo de Los papeles del Pentágono.

Punto tres. En sus intentos por traducir esa verdad visionaria, Pérez-Oliva concluye que “al menos existe la verdad de los hechos, la verdad factual: aquello que es cierto y es comprobable”. O sea, que finalmente la verdad se reduce a aquello cierto, que se puede comprobar. Y entonces, ¿por qué no dejamos de lado los confusos términos de la verdad y nos limitamos a hablar de lo cierto, ya que la certeza, eso sí, se puede y se debe probar?

Punto cuatro. Ya conté que en la percepción e información de la realidad hay dos tipos de elementos, o incluso podríamos decir dos tipos de hechos: aquellos que pueden y deben ser ciertos, y por consiguiente o se prueba que son ciertos o cargan con la sospecha de ser erróneos o falsos; y aquellos otros, la inmensa mayoría, sujetos a interpretación y valoración, más o menos fundamentadas, y por eso mismo y en igual medida más o menos discutibles, más o menos controvertidos.

Punto cinco. Que los hechos —más que de hechos, se trata simplemente de datos—, que pueden ser ciertos deben ser ciertos, esto es inexcusable, porque si no fueran ciertos, esos datos solo podrían ser o erróneos o falsos. Llamo grado deontológico cero a este compromiso con la certeza de lo que puede ser cierto. O sea, que si digo que el paro ha bajado en 250.000 personas es que hay 250.000 personas menos sin trabajo, que el dato es cierto y comprobable: porque hay, por ejemplo, una institución reconocida que lo documenta y acredita. En cambio, si afirmo que la economía se recupera, que la crisis ha tocado fondo o que el verano da un respiro al empleo —titulares habituales de la información—, todo esto ya son interpretaciones y valoraciones que deberé fundamentar pero que siempre pueden estar sujetas a discusión.

Punto seis. Pero este grado deontológico cero —aquello que puede ser cierto debe ser cierto— es un compromiso de mínimos, imprescindible e inexcusable, pero puede que insuficiente, porque la certeza de los datos se agota en sí misma: solo puede ser garantía de que los datos son ciertos, y de nada más. Diré más: con datos ciertos se puede muy fácilmente engañar. Acudiré a un ejemplo clásico, tan grotesco como mezquino: “Un niño, grave tras tragarse la tapa de un bolígrafo. Estaba en clase de catalán” (El Mundo). El niño murió.

Punto siete. Preocupados como están por la ética y la verdad, resulta curioso y desconcertante que, cuando examinan este asunto, Kovach, Rosenstiel, Gallego-Díaz y compañía en ningún momento hablen de engañar ni de las estrategias del engaño. Uno miente y dice cosas que son falsas con el objetivo de engañar. Lo importante a fin de cuentas es engañar. Pero la mentira es solo el recurso más elemental, simple y torpe del engaño. Se puede engañar con información y datos ciertos. Y este es el asunto más inquietante de la comunicación en general y del periodismo en particular, porque entonces el engaño cuenta con una desconcertante coartada: que la información explícita, aquello que se dice abiertamente, es cierta y se puede comprobar. O sea, que diciendo cosas manifiestamente ciertas —verdades, dirían Kovach y compañía— doy a entender cosas ciertamente falsas, y con notable impunidad.

Punto ocho. Si te pillan con una mentira, o sea, si se prueba que contaste como cierto algo que sabías que era falso, o lo contrario, si denuncias como falso algo que sabías que es cierto, perderás todo crédito, tanto en la vida privada como en la profesional. Por ejemplo Janet Cooke, esa periodista de The Whasington Post que le coló a Ben Bradlee un reportaje que era inventado, Jimmy’s World (1980), la historia de un niño de 8 años adicto a la coca desde los cinco. Para colmo y vergüenza ajena, Cooke recibió un Pulitzer por ese falso reportaje, aunque luego, cuando se descubrió la patraña, tuvo que devolver el premio. Por cierto, Bradlee es otro gran abanderado de la verdad: “El fundamento del periodismo es buscar la verdad y contarla”, decía en una entrevista en El País en enero de 2009 que inauguraba una serie dedicada a grandes maestros del periodismo contemporáneo.

Punto nueve. En cambio, si engañas diciendo cosas que son ciertas, de entrada nadie te podrá tachar de mentiroso, porque siempre podrás decir que lo que afirmas no admite discusión, que es cierto y se puede comprobar, y cuando te reprochen que lo que dices sí pero que lo que das a entender, eso no, siempre podrás objetar que tu eso no lo has dicho, y a lo dicho te remites. “Yo solo he dicho que Esperanza fue la última en salir del despacho”, se defiende María Dolores cuando la otra se siente acusada, en diferido, claro, de haber birlado el vuitton a Soraya.

Resulta extraño, digo, y preocupante, que periodistas expertas como las nombradas, con tantos años peleándose con la ética y con los tramposos de la información, que expertos en periodismo como la pareja americana citada, con tantos méritos en sus currículums, no hayan dicho ni mu sobre esta cuestión, que ignoren o hayan olvidado que más allá de lo que se dice está lo que se da a entender, que uno puede afirmar abiertamente cosas que son ciertas y, con total impunidad, dar a entender cosas ciertamente falsas. Lo hacemos a menudo en la vida ordinaria, y se hace a diario en el periodismo.

Kovach y Rosenstiel tenían información suficiente para determinar el mismo mapa de la verdad expuesto en estos nueve puntos, pero su tozudez o miopía, o su obsesión con el mito, no les permitió reparar en lo que ellos mismos cuentan. Quiero decir que en ese mismo capítulo dedicado a la verdad, recogen y manifiestan una serie de reflexiones en las que subyace una visión de la información y del periodismo semejante si no idéntica a la que yo sostengo: que sólo los datos pueden ser ciertos, pero que esto no basta, que los datos hay que interpretarlos, que no hay significado fuera de contexto, y que si esto es así, si eso que llamamos hechos es fruto de la interpretación y la valoración contextual de los datos, no tiene mucho sentido hablar de la verdad, más allá de que los datos sean ciertos. Veamos con detalle su ceguera.

Tras el engendro de eso que llaman la verdad funcional, Kovach y Rosenstiel reproducen una cita de Bill Keller, durante años director ejecutivo del New York Times, que dejando de lado los comodines habituales de verdad y objetividad, dice, ya en 1997, que su ideal es “un periodismo que en la medida de lo posible se esfuerce por ofrecer información suficiente al lector para que éste extraiga sus propias conclusiones”. Más allá de la vaguedad del principio, no me parece ningún disparate. Y sin embargo, ellos entienden que lo que sugiere Keller es que la información se limite a ofrecer datos precisos al lector, y se preguntan si esto es suficiente. Y ellos mismos advierten que “un periodismo construido meramente en la exactitud o la veracidad de la información [entiéndase datos] resulta insuficiente”, porque, añaden, “la exactitud sin más puede ser en sí misma una especie de distorsión”. O una trampa, claro que sí, que es parecido a lo que yo digo mucho más claro: que con datos ciertos se puede engañar. Lo tenían, lo tenían, pero se les escapó.

Y para más inri, citan las conclusiones de la Hutchins Commission que ya en 1947 advertía del peligro de publicar artículos “factualmente correctos pero sustancialmente falsos”, o dicho con claridad, informaciones que apoyándose en datos ciertos daban a entender cosas falsas, mediante estrategias de (des)contextualización, por ejemplo. Y por eso la comisión concluía, y así lo recogen Kovach y Rosenstiel, que “ya no basta con reproducir los hechos verazmente. Ahora es necesario informar de la verdad que encierran los hechos”. O sea, que hay que interpretarlos, buscar su significado en el contexto. Y si hay que interpretar el sentido de eso que llaman hechos y que deberían llamar datos, ¿qué sentido tiene hablar de verdad? Pues ninguno, la verdad. Una interpretación no puede ser verdad: a lo sumo puede llegar a ser cierta, pero entonces ya deja de ser interpretación, porque lo que es cierto no se puede interpretar, solo constatar, reconocer, aceptar. O eso, o demostrar su falsedad.

Y para colmo, Kovach y Rosenstiel acreditan esa necesidad de interpretar la actualidad con este ejemplo: “Los artículos que se limitan a informar de que el alcalde alabó la labor del cuerpo de policía en la comida anual de tal o cual club de jardinería [sic] nos parecen poco adecuados —tal vez estúpidos— si resulta que la policía está implicada en algún escándalo de corrupción; en ese caso, los comentarios del alcalde son, evidentemente, retórica política”. Y seguramente algo más que retórica política. Y casi escandalizados por la defensa —tímida, todo hay que decirlo—de la interpretación como instrumento fundamental del periodismo, su apego a la verdad confusa les hace retroceder de inmediato a la trinchera de eso que yo llamo grado deontológico cero, que más allá de que sea imprescindible a ellos les parece casi suficiente: “Esto no quiere decir que la fidelidad a los hechos no importe. Al contrario, es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás: el contexto, la interpretación, el debate y todo medio público de comunicación. Si ese cimiento es frágil, todo lo demás falla”. Pues claro que sí, pero con ese cimiento —los datos ciertos— se pueden dar noticias fundadas o cometer sin vergüenza falsedades.

La obcecación de Kovach y Rosenstiel con la verdad llega a extremos cómicos, porque a pesar de reconocer que la verdad es “un objetivo esquivo incluso en su mejor versión [¿?], aún así la perseguimos”. Y para secundar el disparate, citan al historiador Gordon Wood que concluye una larga crítica —Novel History— contra Dead Certainties (Unwarranted Speculations), un libro de Simon Schama, en The New York Review, con una cerrada defensa de la verdad histórica: “Uno puede aceptar que los documentos históricos son fragmentarios e incompletos, [que el rescate del pasado es parcial y difícil], y que los historiadores nunca se pondrán de acuerdo en su interpretación de la historia, y sin embargo creer [sin ingenuidad] en una verdad objetiva [sobre el pasado] que pueda observarse y verificarse empíricamente”.

Resulta a todas luces contradictorio afirmar, por un lado, que los historiadores han de interpretar la historia, porque no hay otro camino, y hacerlo además con documentos fragmentarios e incompletos, y por otro defender que existe una verdad del pasado objetiva, y por lo tanto no sujeta a interpretación alguna. O sea: una verdad del pasado objetiva fruto de la interpretación de documentos que además son fragmentarios e incompletos. O ese Wood es un pobre infeliz, o nos toma por idiotas. ¿Y quién es el depositario de esa auténtica verdad histórica? ¿Y quién será el árbitro que decida cuál de las interpretaciones de la historia es la verdadera? Y ojo, que ya oigo las airadas objeciones del Ejército de Salvación Objetivista: que los historiadores no puedan hacer otra cosa que interpretar la historia —del mismo modo que los periodistas deben interpretar la actualidad—no significa que haya barra libre (aunque algunos así lo creen, claro: Pío Moa), porque una interpretación histórica cualquiera deberá someterse a juicio como cualquier interpretación, acreditando sus datos, apoyando sus hipótesis con indicios suficientes y pertinentes, fundamentando sus conclusiones, porque si no es así, el lector rechazará de plano la interpretación. Y si no lo hace, o es que es estúpido o es que ya le conviene esa versión interesada del pasado. Y lo mismo ocurre con el periodismo.