La clasificación de los géneros es en cierto sentido un sinsentido y una estrategia. A fuerza de nombrarlas y de repetirlas, hay nociones que consiguen enmascarar y ocultar hasta tal extremo su condición original de artificio conceptual que llega un día que parecen la cosa más natural del mundo, con una apariencia de universal o de absoluto tan acreditada como engañosa. Esto es más o menos lo que ha ocurrido, a mi entender, con los llamados géneros periodísticos —información, interpretación, opinión— que curiosamente sobreviven uno tras otro a todas las reformas de los planes de estudio con las misma facilidad con que lo hace un funcionario. Con su apariencia objetiva apenas discutida, la clasificación de los géneros periodísticos ha fomentado una cadena de equívocos que de forma indirecta justifican todos los vicios de la retórica de la objetividad y sustentan la estrategia de la credibilidad informativa. De hecho, la clasificación de los géneros no hace más que desplegar y consagrar el principio editorial, supuestamente deontológico, de separación de la información y la opinión.

Bueno, no sabría decir si los géneros son fruto del principio de separación o si el principio es consecuencia de la aparición histórica de los géneros que la mayoría de los manuales documentan de forma calcada[1]. Sin embargo, diversos estudiosos acreditan que el principio de separación es anterior, y que en concreto fue formulado en 1836 por Émile Girardin, director y propietario de La Presse, diario de París, cuando con notable intuición, empresarial más que editorial, “va decidir separar el diari en dues seccions: una per donar informació, és a dir, bàsicament per donar notícies, i l’altra per publicar comentaris, per incloure opinions” (Gomis, 1990: 11), lo cual conlleva, aunque no es exactamente lo mismo, “separar las noticias de los comentarios, las informaciones de las opiniones” (Gomis, 1991: 54). Lo que quiero decir es que, aparte de atribuirle la propuesta inédita, intencionada, de separar las noticias y los comentarios, Girardin veía el principio de separación más como una estrategia comercial, de hacer un periódico aceptable por un público más amplio, y por tanto políticamente más heterogéneo, que no como una estrategia de fiabilidad informativa y de enmascaramiento ideológico. Dicho esto, tanto da saber qué fue primero, porque el principio de separación y la clasificación de los géneros se alimentan de manera recíproca, y de manera igualmente recíproca cierran el círculo estratégico de la credibilidad informativa. Veámoslo.

En primer lugar, notemos que clasificar significa ordenar o dividir un conjunto de elementos en categorías o clases, y que cada clases —resultado de la clasificación—, agrupa ciertas cosas que tienen un mismo valor o características comunes, que a la vez marcan de forma específica la diferencia entre las clases de una misma clasificación. Simple: si clasificamos las setas, por ejemplo, en tres categorías, comestibles, indigestas y venenosas, suponemos que las especies reunidas en una misma categoría comparten en mayor o menor grado la misma propiedad diferencial, que puede excluir o incluir todas o algunas de las otras en función de la naturaleza gradual de la clasificación. En el caso del ejemplo, las setas de la clase comestibles son a la vez no indigestas y naturalmente no venenosas; las indigestas, no son comestibles pero tampoco venenosas; mientras que las venenosas son no comestibles pero sí indigestas, o mejor dicho, más que indigestas. A menudo la clasificación va asociada a la idea de (de)gradación de la cualidad o propiedad clasificatoria, y esto es lo que ocurre en el caso de los géneros periodísticos.

Cuando clasificamos los géneros en informativos, interpretativos y de opinión, entendemos que los géneros informativos contienen +información, –interpretación, –opinión; que los géneros interpretativos suponen +información, +interpretación, pero –opinión; y que los géneros de opinión contienen o pueden contener +información, +interpretación y, claro está, +opinión. No podría ser de ninguna otra manera si tenemos que dar crédito a la clasificación, ¿verdad? Si se asegura que hay un género informativo claramente diferenciado de los interpretativos y de opinión, sólo puede ser porque el primero no contiene interpretación y todavía menos opinión. Porque, claro, si la información contiene interpretación o, aún peor, incluye opinión, entonces a ver quién es el listo que nos explica cómo identificar el género informativo, es decir, ¿cuál sería, entonces, la diferencia entre la información y la interpretación o la opinión? ¿Qué sentido tendría, pues, la clasificación de los géneros?

De este modo harto rudimentario pero tan eficiente, la clasificación de los géneros periodísticos funda, fija y vindica el secular principio de separación de la información y la opinión: quiero decir que la clasificación se estructura mediante un eje definido por dos polos opuestos: información y opinión. Y además, de un modo más sobreentendido que declarado, la clasificación de los géneros despliega un segundo eje paralelo que contrapone subjetividad y objetividad, intencionalidad y no-intencionalidad, parcialidad e imparcialidad, etcétera. Y si resulta que el polo de la opinión es, sin discusión alguna, el territorio propio de la subjetividad, entonces el otro lado, el polo de la información, tiene que ser necesariamente el terreno natural de la objetividad.

Todo parece bien encajado. Pero la conclusión se apoya en una premisa falsa y en un antagonismo sin sentido (subjetivo versus objetivo) que han dado pábulo a una espiral de equívocos tóxicos y por esto mismo eficaces: que sólo la opinión es subjetiva, intencional e intencionada, como si detrás de la información no hubiera un sujeto intencional igualmente cargado de intenciones; que objetividad y subjetividad son términos opuestos, frontalmente opuestos, equivalentes a no-intencionalidad e intencionalidad; que en este sentido se da por entendido que la clasificación de los géneros corresponde a una (de)gradación de estas dos propiedades, que se manifiestan de forma pura cada una en un extremo: que objetividad y subjetividad como cualidades opuestas se definen por exclusión, sobre todo en una dirección, que la objetividad consiste en disimular cualquier rastro de subjetividad, es decir, que la supresión de cualquier indicio objetivo de subjetividad —el llamado estilo informativo: impersonal, descriptivo— permite certificar una supuesta objetividad de la información, transformada por arte de magia barata en una cualidad y una garantía éticas que consisten sobre todo en enmascarar el sujeto de la información.

Y si no hay sujeto, entonces tampoco hay intención, o sea, que no hay mala intención alguna, que por lo visto es un cáncer que sólo afecta a la opinión, o peor dicho, un virus que contagia el sujeto subjetivo de la opinión pero no el sujeto objetivo de la información. En fin, una trampa y un disparate, porque siempre habrá sujeto y siempre habrá intención. Otra cosa es que el sujeto y sobre todo la intención estén ocultos, y de alguien que se esconde mejor será no fiarse.

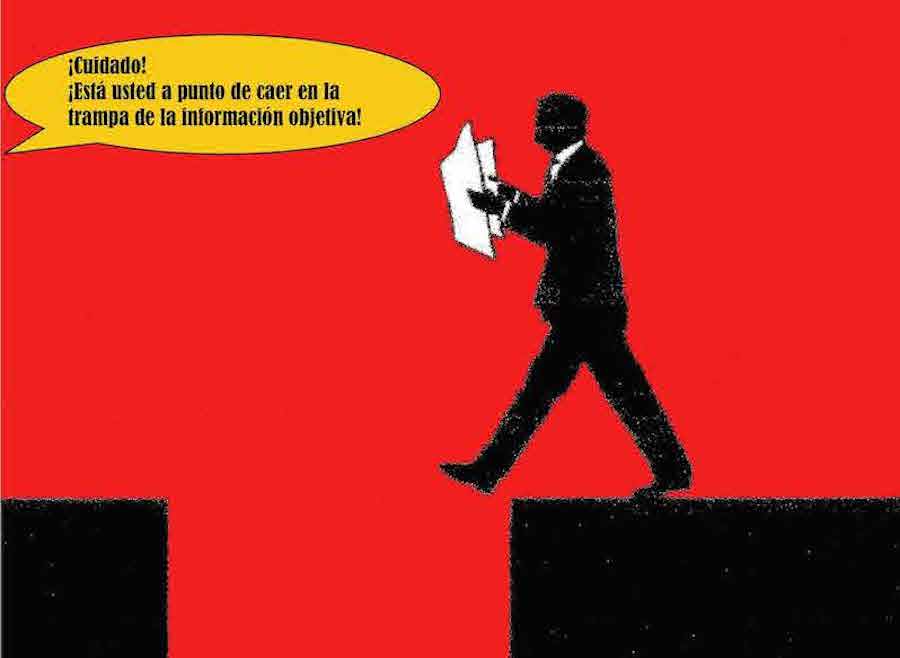

En definitiva, la clasificación de los géneros periodísticos ha instaurado o por lo menos ha consolidado el triángulo retórico de la credibilidad informativa formado per dos catetos digamos que ingenuos pero engañosos y una hipotenusa fraudulenta, a saber: que en buena medida y de manera estratégica la objetividad consiste sobre todo en disimular cualquier señal de subjetividad; que hay una información pura[2], exenta de interpretación y también de opinión, porque así lo dispone la clasificación de los géneros; que la información es, por si no ha quedado claro, de naturaleza objetiva, y sobre todo no subjetiva, sin intención, o sea que tranquila, que es de fiar, que no la queremos engañar, señora, etcétera. Pues no, no hay una ni información objetiva ni tampoco no-subjetiva y no-intencional: lo que se supone que hay o tiene que haber son datos objetivos, por supuesto, pero esto es otra cosa (Véanse Trampas IV y V). La información presupone datos objetivos, o sea ciertos, claro, porque si no son ciertos, pues serán falsos, o peor, erróneos.

Pero que los datos sean fiables —acreditados, verificados, documentados—, que es algo que se presupone y que constituye el grado cero de la deontología informativa, esto no supone para nada que la información sea ya no diré objetiva, que entendida como garantía ética es un sinsentido, sino ni tan siquiera veraz. Los datos sí que pueden ser objetivos —número de muertos o de detenidos, precio del barril de petróleo, caudal del Nilo, declaraciones del presidente— pero los hechos, la información de hechos, esto nunca: los hechos no existen en la realidad como cosa autónoma, ajena al sujeto, más bien lo contrario, los hechos son visiones o versiones de la realidad que elaboran los sujetos; los hechos son unidades de percepción de la realidad y no fragmentos de esa misma realidad, o sea, que un hecho no es más que una interpretación o valoración de la realidad, y de aquí las contradicciones, las discrepancias y también las coincidencias en apreciar el mundo de un modo idéntico o por lo menos parecido. En definitiva, pues, que los datos de la información sean objetivos, ciertos (grado cero deontológico), no garantiza que la información sea veraz, o dicho de otro modo, esto no impide que la información no pueda engañar.

Proclamo, pues, la ubicuidad de la interpretación, la valoración y la opinión en el proceso informativo y, en consecuencia, no sólo restituimos la condición subjetiva de la información de actualidad, sino que la reivindicamos. El proceso de la información es, de principio a fin, una labor de interpretación y valoración, una cadena de decisiones que si pretenden rehuir la arbitrariedad, la negligencia o la irresponsabilidad, se han de fundamentar en criterios, es decir, en valores y razones: decidir qué es noticia y, por tanto, qué no lo es o lo es pero no tanto; decidir qué información ocupará cuatro columnas y cuál liquidaremos con un breve; qué noticia destacaremos en portada y qué conviene esconder en un rincón de sección; decidir qué datos son capitales y cuáles son irrelevantes, de qué hablamos en primer lugar, qué relegamos a la periferia y sobre todo qué callamos; decidir qué palabras usaremos, si hablamos de insurgentes o de terroristas, de agentes de bolsa o de especuladores, si decimos que Telefónica ha caído un 4% o que ha perdido tres mil millones, si titulamos que han detenido por estafa a un empresario catalán o a un empresario a secas, si destacamos que la víctima era árabe o que lo era el agresor… En tal situación, parece un disparate negar que “les conditions de l’herméneutique se déploient dans les trois ordres principaux de l’activité journalistique: l’observation des faits, leur interprétation au sens restreint des opinions et leur narration sous forme de récits” (Cornu, 1994: 371). Y esta condición subjetiva de la información, inevitable en cualquier caso y de todos modos, no se ha de ver como una tara o deficiencia, por otro lado inevitable, sino todo lo contrario, porque “une éthique de l’information prenant appui sur l’affirmation du sujet comme interprète fonde une perception plurielle de la réalite et une interprétation pluraliste de la notion même de remarquable” (Cornu, 1994: 371).

Contra lo que afirman o dan a entender la mayoría de códigos deontológicos, libros de estilo y estatutos de radio y televisión, separar la información de la opinión es en un sentido estricto, riguroso, una ilusión o un malentendido o directamente una estafa. La estrategia de la credibilidad o fiabilidad informativa está viciada por el mismo principio falaz de la separación. La clasificación de los géneros que consagra la retórica de la objetividad ha promovido una serie de equívocos que, si de un lado sacralizan la información, del otro y al mismo tiempo satanizan la opinión, sin darse cuenta —o sí que lo advertían y por eso mismo lo ocultaban— de que:

“la distinción entre texto informativo, texto interpretativo y texto de opinión no es de naturaleza ética como lo es la máxima ‘los datos son sagrados y las opiniones son libres’; esto significa que no se puede esperar que la diferencia entre texto informativo y texto de opinión consista en que del primero se excluyan las opiniones y del segundo los datos ni que la garantía de que la información esté segregada de la opinión dependa de propiedades estilísticas o estructurales del texto. Como hemos dicho antes, todo texto es intencional. La intención que anima al redactor o al informador es una propiedad que subyace al estilo y a las propiedades sintácticas o estructurales del texto. Se puede ser tan subjetivo, sectario y caprichoso con una redacción impersonal y una mera referencia de datos como con un comentario de opinión” (Núñez Ladevéze, 1991: 49).

Distinguir entre información, interpretación y opinión sólo puede aceptarse como una clasificación de orden textual, es decir, que nos limitamos a considerar si en la superficie del texto informativo se expresan abiertamente o no interpretaciones y opiniones. Y si se exponen de manera manifiesta en el texto, entonces es que son evidentes. En este sentido, pues, la clasificación tradicional de los géneros tiene un interés escaso o casi nulo: la obviedad de sus categorías resulta tautológica. Quiero decir que si la opinión es explícita, si la opinión se presenta abiertamente como tal opinión en el texto, entonces más que una clasificación es una constatación. Pero no se puede admitir de ningún modo que la clasificación de los géneros represente algo más que una distribución de las propiedades explícitas del texto, o sea, y de aquí surge el equívoco, que más allá de las categorías textuales, los tres géneros presuponen sin remedio, por acción o por omisión, un ejercicio de interpretación y de opinión implícitas, y si esto parece poco preocupante en el caso de un texto de opinión, donde se supone que la opinión explícita y la implícita van en una misma dirección, en cambio resulta mucho más inquietante en un texto informativo, donde se supone que no hay ni rastro de opinión, ni siquiera de interpretación, y se afirma abiertamente que sólo hay información.

En este sentido, pues, la clasificación de los géneros es una buena fuente de errores y malentendidos, la coartada de tantas trampas y engaños, una perversión. Y si tantas sospechas suscita la opinión, pues con más desconfianza deberíamos mirar una opinión disfrazada de información, porque esto y no otra cosa es a fin de cuentas una información cualquiera: un ejercicio de interpretación y opinión o valoración implícito, a menudo disimulado, a veces encubierto, oculto, y siempre intencionado, que gobierna de principio a fin la labor informativa, desde la etapa pretextual a la textual y la supratextual. Interpretación y opinión implícitas que, sin embargo, se pueden detectar en el mismo texto informativo. De hecho, éste es nuestro último objetivo: identificar, describir y sistematizar las fórmulas o mecanismos a través de los cuales se expresa la interpretación y la opinión implícitas en la información de actualidad, y de manera especial en los titulares, por su papel de representación de la noticia. Quede constancia, sin embargo, que el ejercicio de opinión más brutal, más determinante de todo el proceso informativo es decidir qué es noticia y, por tanto, qué no lo es o no lo es tanto. Porque en contra de lo que muchos piensan, aquellos que quieren influir en el público no pretenden el púlpito de la sección de opinión, que sirve para presumir y poco más, sino el control de la información, que es un poder muy superior, medio divino: no puede crear el mundo, pero puede inventar su imagen, que no es lo mismo pero casi.

En una determinada dimensión ética, seria fácil establecer un paralelismo curioso entre información y opinión de un lado, e información y publicidad del otro, en el sentido que, en relación con la información, la opinión y la publicidad suscitan desconfianzas similares. Pero así como los códigos deontológicos, los libros de estilo y la administración pasan de puntillas sobre la opinión implícita o encubierta en la información, sorprende comprobar en cambio que se pronuncien abiertamente en contra de la publicidad implícita: encubierta o subliminal. En otras palabras, la razonable prevención profesional, ética y penal contra la publicidad disimulada u oculta, no se ha sabido o no se ha querido trasladar al terreno de la interpretación y la opinión implícitas en la información, aunque el paralelismo no parece discutible. Basta citar, por ejemplo, que la directiva del Consejo de Europa sobre coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de difusión televisiva, en el capítulo dedicado a la publicidad por televisión, advierte que “la publicidad tendrá que ser fácilmente identificable y diferenciarse claramente del resto del programa mediante recursos ópticos y/o acústicos”, que es algo muy parecido al principio de separación entre opinión e información, pero a renglón seguido añade, como quien señala los pecados capitales, que “la publicidad no utilizará técnicas subliminales” y, del mismo modo, “se prohibe la publicidad encubierta”[3].

Con el mismo argumento, diré que no se trata de alimentar una desconfianza especial ante la opinión declarada y formal, sino de denunciar el peligro de la opinión encubierta, implícita, oculta en la información, bajo la máscara de la objetividad. En este sentido suscribo plenamente la denuncia que el escritor Francisco Ayala pronunciaba el 25 de noviembre de 1984 en su discurso de entrada en la Real Academia Española de la Lengua:

“En un periódico, tal vez no sea la parte más importante ni la más característica el artículo de supuesta o efectiva base doctrinal que sostiene y se propone propagar una opinión, sino la información, cuyas intenciones tendenciosas son implícitas, ocultas, y quizá inconscientes por parte de quien la transmite.

“[…] Si el artículo editorial o el artículo argumentativo, firmado o no, se propone atraer la atención del lector, fijarla, retenerla y conducirla hacia la conclusión deseada, no es otro, a final de cuentas, el objetivo que el periódico persigue mediante la información general que proporciona al público. A través de ésta procura el periódico persuadir, arrimando el ascua a su sardina ideológica; y en tal sentido cabría afirmar que la información periodística es siempre tendenciosa, y tanto más cuanto mejor lo disimule”(Ayala, 1985: 52, 55-56).

Desconfío de la clasificación de los géneros, sobre todo por el uso estratégico que se le ha dado, es decir, porque ha bendecido una serie de equívocos ilusorios, engañosos, y por encima de todo porque ha brindado una coartada de objetividad o de imparcialidad a la dolosa manipulación informativa que latía, por ejemplo, tras la letanía diaria de Ernesto Sáenz de Buruaga: “Así han sido las cosas, y así se las hemos contado”. Sólo le faltaba levitar. De todos modos, entiendo que detrás de la clasificación de los géneros hay, no diré una justificación, pero sí dos explicaciones. La primera surge de la historia misma del periodismo, que los entendidos en general dividen en tres etapas más o menos definidas pero también imprecisas: periodismo ideológico o de opinión, periodismo informativo y periodismo de explicación o interpretativo. Una primera etapa, pues, de prensa ideológica o, mejor dicho, prensa de opinión, porque ideológica a mi entender lo es siempre, que se alarga hasta el final de la I Guerra Mundial, y que “es un periodismo eminentemente doctrinal, político […] con ánimo proselitista al servicio de ideales políticos, religiosos, sociales […] que responde a una etapa histórica de partidismos políticos y luchas ideológicas” (Benito, 1973: 71). Tras la guerra, vino una etapa de prensa informativa que “se impone en todo el mundo occidental a partir de 1920 [y que] es básicamente un periodismo de hechos, no de comentarios” (Martínez Albertos, 1983: 274). Y si durante la etapa llamada informativa, que domina todo el período de entreguerras, “el principio de la noticia estrictamente objetiva seguía siendo un dogma inamovible [y] la prensa diaria seguía reacia a cultivar el comentario. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial y la guerra civil española hicieron cambiar muchas opiniones al respecto. No se podía entender lo que ocurría en Europa si no se suministraba una información más en profundidad. Los corresponsales empezaron a enviar noticias con datos supletorios que ayudaban a su interpretación” (Fontcuberta, 1981: 26, 27), y así arrancaba la etapa del periodismo llamado de explicación o de interpretación.

La cita anterior apunta una reflexión que entiendo capital, y por eso mismo la subrayo —“No se podia entender lo que ocurría”—, porque es una forma de admitir la insuficiencia informativa de la llamada información objetiva y una manera de denunciar la escasa fiabilidad del objetivismo, susceptible de servir a todo tipo de intereses ideológicos, despreciables, mezquinos o legítimos, da igual, pero siempre desde la amputación del sentido. Por esto afirmo que la información pura y dura, objetiva, es imposible, ni siquiera por aproximación, y que si fuera posible, entonces sería indeseable, por defectuosa, o peor, por tramposa. Na hará falta ni demostrarlo, será suficiente con mostrarlo: se puede hacer una información con una impecable apariencia de objetividad que, sin necesidad de mentir, sólo a base de citas literales y datos incontestable, inducirá al engaño: es la trampa de la información.

La segunda explicación que anunciaba, más que considerar los géneros como clases definidas, los entiende como una función progresiva y complementaria del periodismo, en el sentido de que para valorar o juzgar cualquier hecho —opinión—, antes será necesario conocer sus datos básicos, que como tales seran de naturaleza objetiva, fiables, acreditados —información— que de inmediato tendrán que ser significativamente contextualizados, es decir, que hará falta buscar y proponer un sentido —explicación—, que no es más que un ejercicio imprescindible y a la vez ineludible de interpretación: una labor subjetiva, y en consecuencia relativa, variable por naturaleza, contradictòria a veces, y por eso mismo discutible, conflictiva, pero en ningún caso ni arbitraria ni gratuita. Y quiero subrayar que cuando afirmo que la interpretación (de la información) es un ejercicio que la periodista no puede eludir bajo ningún concepto, quiero decir que la no-interpretación, ya sea por negligencia, ya sea con toda la intención, es también por defecto u omisión un modo de interpretación, tanto o más poderosa y eficaz que la interpretación activa.

Asimismo, la supuesta neutralidad es también una forma de acción por omisión, en la que además se disfraza de virtud y gesto ejemplar lo que en el mejor de los casos es simple ingenuidad, pero que a veces sólo esconde una actitud egoísta o irresponsable o cobarde o incluso cínica. En este sentido, bastará con recordar la vergonzante neutralidad de Francia y la Gran Bretaña ante el levantamiento militar de Franco contra la II República. Y por analogía, el silencio, el silencio intencionado se entiende, también puede ser un texto por omisión, y sobre todo por exclusión.

En cualquier caso, la condición subjetiva, intencional e intencionada de la interpretación propia de la información —porque si no es subjetiva, intencional, intencionada, ¿a ver qué carajo es?— no hipoteca, ni tampoco deja de hipotecar, claro, aquello que en sustitución de la absurda objetividad informativa, unos llaman imparcialidad de la información y otros honestidad[4] del periodista. Un grado u otro de parcialidad es siempre inevitable, pero además es legítimo, deseable, inexcusable, si no se quiere caer en la más mezquina indiferencia. Advirtamos finalmente, que sólo se puede ser subjetivamente parcial o imparcial, subjetivamente honesto o deshonesto, o dicho en otras palabras, la imparcialidad, la honestidad y todos los demás sucedáneos de la objetividad son cualidades que atañen a la intención, a la actitud y, en definitiva, a la voluntad del sujeto. Del sujeto competente, se entiende, porque sin competencia —contextual y textual— la voluntad, la intención, la actitud y, en definitiva, la ética de la periodista desfallecen, canceladas por la ignorancia, sin otro destino que la irresponsabilidad, el ridículo y el desatino.

[1] Véase, por ejemplo, entre otros, Gomis (1987: 63-86); Benito (1973: 65-79).

[2] En un libro no tan viejo de Camps y Pazos (1996: 130), se afirma con una naturalidad que espanta que “la crónica es el relato de un hecho mediante la información pura, sin interpretación ni opinión”. Y en un libro aún reciente de Bastenier (2001), después de renegar de la objetividad (24-29), después de asegurar que “no hay nada establecido de manera irrefutable en cuanto a géneros; ni cuáles deben ser, ni cuántos, ni para qué, aunque la variedad de aproximaciones al problema es infinita; de ahí que se derive una gran confusión” (31), hace su aportación particular al lío y propone establecer “tres géneros troncales, que denominamos por orden de aparición en escena: a) Seco o informativo puro; b) crónica; c) reportaje” (32).

[3] Directiva del Consejo de Europa 89/552/CEE del 3 de octubre de 1989 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. L 298/23-30, 17 de octubre de 1989, artículo 10, puntos 1, 3 y 4 resp.)

[4] Ante el descrédito de la objetividad, algunos académicos y profesionales han desplazado definitivamente el criterio deontológico hacia el territorio del sujeto, y eso a pesar de estar tradicionalmente bajo sospecha; y así, mientras que unos se encomiendan a la veracidad informativa, otros se refieren directamente a la honestidad del periodista. Por ejemplo, el periodista de Le Monde Alain Woodrow explica que Hubert Beuve-Méry, fundador (1944) y director durante años del prestigiosos vespertino de París, se irritaba siempre que alguien le hablaba de objetividad: “L’objectivité n’existe pas, grommelait-il. L’honnêteté, oui!”. Citado por Woodrow (1990: 165). Por cierto que la Gran Enciclopèdia Catalana (1977, X, 187) dice que Le Monde “destaca per la seva informació, rica i que tendeix a ésser objectiva”.